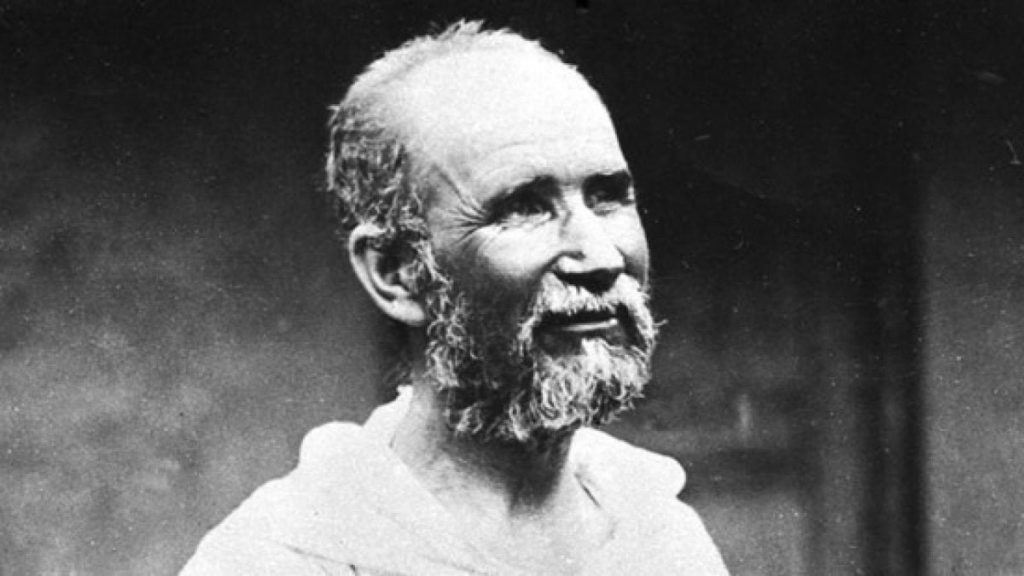

El Papa Francisco canonizó recientemente a 10 hombres y mujeres, entre los que se encontraba un sacerdote al que he admirado desde hace mucho tiempo y del que he hablado en mis predicaciones y enseñanzas, el que es ahora San Carlos de Foucauld.

Él fue un hombre francés, nacido a fines del siglo XIX, en el seno de una familia noble y extremadamente rica. Perdió la fe a temprana edad y su historia se parece a la del hijo pródigo, que aparece en una de las parábolas de Jesús.

Sus padres murieron cuando él era muy joven y Carlos derrochó toda su herencia, llevando un estilo de vida lleno de excesos.

Pero luego Carlos se encontró con Dios. O, más bien, Dios lo encontró a él. Él había dicho en su oración: “Dios mío, si existes, dame a conocer tu existencia”.

Carlos llegó a experimentar la presencia de Dios en la belleza de la naturaleza, en la hermosura de su creación. Se unió, entonces, a una expedición geográfica que recorrería los desiertos de Marruecos, en África.

Dice que cuando vio las estrellas en el cielo nocturno, esos millones de estrellas que se extendían más allá del alcance de sus ojos, se dio cuenta de que este mundo debía tener un Creador.

Ya de regreso en Francia, su conciencia de Dios siguió profundizándose. Carlos ingresó entonces a la orden religiosa de los trapenses. “Amo a nuestro Señor Jesucristo”, dijo, “aunque es con un corazón que desea amarlo cada vez con mayor perfección”.

Su deseo de amar a Jesús más perfectamente lo llevó a dejar a los trapenses para vivir como ermitaño en Nazaret. Allí buscó imitar la “vida oculta” de Jesús, viviendo como Jesús lo hizo durante los 30 años en que trabajó como carpintero antes de empezar su ministerio público.

Él escribió en su diario las palabras de Jesús que escuchó: “Tu vocación: Predicar el Evangelio en silencio como yo lo hice en mi vida oculta y como lo hicieron también María y José. Tu regla: Sígueme. Haz lo que yo hice. En cada situación pregúntate a ti mismo: ¿Qué hubiera hecho nuestro Señor? Y luego, hazlo así”.

Él vivió del contacto diario con Jesús en la Eucaristía y en las páginas del Evangelio, y pasó sus días tanto en la oración, como en el trabajo manual, trabajando incansablemente para servir a sus hermanos y hermanas, especialmente a los pobres.

En junio de 1901, Carlos fue ordenado sacerdote y pidió permiso de desempeñar su ministerio entre los musulmanes, en el desierto del Sahara. Allí prestó sus servicios durante 15 años, entre los nativos, aprendiendo su idioma, haciendo obras de misericordia y defendiéndolos contra las injusticias del dominio colonial europeo.

En una de las últimas anotaciones de su diario, escribió: “Amar a los demás como Jesús nos ha amado significa hacer de la salvación de todas las almas la labor de nuestra vida y, si es necesario, derramar nuestra sangre por ellas, tal como Jesús lo hizo”.

Más tarde, en el curso de ese mismo año —1916— él moriría como mártir.

Estoy muy agradecido con el Santo Padre por esta canonización porque considero que la historia de San Carlos y sus hermosos escritos deben ser ampliamente conocidos, especialmente por todo sacerdote recién ordenado.

He estado reflexionando sobre esto ahora que se acercan nuestras ordenaciones sacerdotales este 4 de junio, en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles. Este año ordenaré a ocho hombres excelentes para que sean padres espirituales de la familia de Dios aquí, en la Arquidiócesis de Los Ángeles.

¡Estamos viviendo en un hermoso tiempo, y es un tiempo maravilloso para ser sacerdote!

Este grupo de nuevos sacerdotes ha estado formándose durante muchos años, y estos años finales de su formación se dieron en condiciones de pandemia, que ha sido un tiempo de temor, de incertidumbre y de muerte, y también durante un período en el que ha habido una inestabilidad social generalizada en nuestro país y en el resto del mundo.

Y ahora, Dios los ha llamado, a cada uno personalmente, por su nombre, y los envía, así como llamó y envió a San Carlos, a hacer lo que Jesús hizo, a vivir con la sencillez del Evangelio, a anunciar su reino, a proclamar una cultura de la vida y una civilización del amor.

En todos los tiempos, el sacerdocio ha sido una gran aventura de seguimiento y de convivencia con Jesús. En nuestros tiempos, el sacerdocio es un llamado, especialmente bello, a caminar en intimidad con Jesús y a compartir su misión, a llevar nuestra cruz y a ofrecer nuestra vida por los que él amó y vino a salvar.

Oren por mí y yo oraré por ustedes. Y oremos también por nuestros nuevos sacerdotes.

San Carlos acostumbraba a decir en su oración: “Que yo lo ame, obedezca e imite tanto como pueda, en cada instante de mi vida”.

Hagamos nuestra esa oración. Y pidámosle a nuestra Santísima Madre, María, que ella acompañe por el camino a nuestros nuevos sacerdotes y les ayude a abrir sus corazones para seguir y amar a su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo.