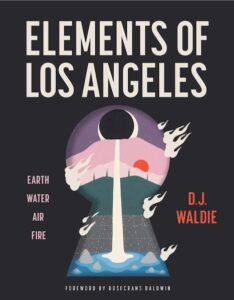

"Elements of Los Angeles: Earth, Water, Air, Fire" (Angel City Press, $30) es el libro más reciente del historiador angelino, memorialista y residente de toda la vida de Lakewood, D.J. Waldie.

Usando los cuatro elementos clásicos como estructura, Waldie parece haber leído todo, hablado con todos y recorrido cada rincón de la ciudad que, por turnos, nos desconcierta, frustra, deleita y alarma. Y a la que, al final, regresamos, vencidos por su incomprensibilidad, por su abrazo eterno, tal como los discípulos ovejas perdidas le preguntaron a Jesús: “¿A quién más iremos?”

Waldie se eleva hasta el éter, desciende millas bajo la superficie terrestre y se adentra profundamente en el pasado. No solo hasta el El Aliso original, por ejemplo —el sicómoro que crecía en un lugar de culto sagrado para los Kizh, los habitantes originarios de la zona—, sino hasta la primera “semilla con penacho” que, “en un año antes de que los años se numeraran”, se asentó en una grieta del suelo reseco y germinó.

(Angel City Press en la Biblioteca Pública de Los Ángeles)

Después de estar en pie más de 400 años, el árbol fue talado en 1895 para dar paso al desarrollo urbano y ahora está conmemorado con una placa de bronce con el relieve de un sicómoro incrustada en la acera de la esquina de las calles Vignes y Commercial, en el centro de Los Ángeles.

Nos enteramos de que la industria cinematográfica no comenzó en Hollywood, sino en Long Beach; del desarrollo del aguacate Hass por parte de un cartero; de lugares y personas que han desaparecido más o menos: por ejemplo, la comunidad pesquera nipoamericana que prosperó en la Isla Terminal desde 1906 hasta el bombardeo de Pearl Harbor.

Waldie cubre a los vendedores de aceite de serpiente que, en una moda breve pero desastrosa, promovieron el radio como cura milagrosa; a los sanadores religiosos cuyos mensajes rentables llegaban a cientos de miles por radio; y a los dobles de la época de la Depresión que, por una tarifa, permitían que los enterraran en un “ataúd” con tapa de vidrio durante meses mientras los curiosos tomaban fotografías.

Contaminación, luces de neón, la industria de los cítricos: su curiosidad y erudición abarcan todo.

Conocemos desastres colosales que hoy casi han sido olvidados. La explosión de 1863 en el barco de vapor de pasajeros y carga “Ada Hancock” en la bahía de San Pedro, por ejemplo, que dejó 26 muertos. El catastrófico colapso de la represa St. Francis en el Cañón Francisquito del norte del condado de Los Ángeles en 1928: al menos 431 personas murieron en la inundación posterior. El choque de Vineyard Junction en 1913, cuando dos vagones del tren eléctrico Venice Short Line colisionaron a alta velocidad, dejando 14 muertos y 200 heridos o mutilados.

Nadie parece ser responsabilizado, ni asumir la responsabilidad, por estos desastres. “La memoria en Los Ángeles es un laberinto donde convergen, se contradicen y frustran narrativas y contranarrativas superpuestas”, observa Waldie.

Terminó el libro tras los incendios de Palisades y Eaton en enero de 2025, y su dolor y preocupación son palpables. ¿Cómo nos recuperaremos? O más precisamente, ¿nos recuperaremos?

El libro no pretende ser exhaustivo —¿cómo podría serlo?— y ahí radica una de sus bellezas. Waldie me llevó a reflexionar, entre otras cosas, sobre los sistemas, cuadrículas y ejércitos silenciosos de personas dedicadas que rara vez vemos y que, día tras día, mantienen nuestras alcantarillas, líneas eléctricas y 9,000 calles en buen estado. El libro me llevó a contemplar mi propio mapa y mis recuerdos de Los Ángeles: las noches oscuras del alma, las epifanías.

Waldie no habla mucho sobre conexiones interpersonales: cómo encontramos individualmente nuestro camino en el laberinto de Los Ángeles —nuestros rituales, nuestras conexiones, nuestros rincones secretos y santuarios privados— sería otro libro.

Aun así, dos imágenes se me quedaron grabadas: dos personas recorriendo su camino por separado, habitando por separado tanto las sombras como la bendición de la famosa luz angelina.

(Angel City Press en la Biblioteca Pública de Los Ángeles)

Una es el propio Waldie, quien nos permite un vistazo de sí mismo mientras se sienta bajo los sicómoros frente al centro de conferencias de Lakewood, leyendo. Su vista está fallando: el próximo año tal vez deba recurrir al tipo de letra ampliado de un Kindle. Tenemos la impresión de que ha pasado incontables horas en esa misma plaza “totalmente artificial” a lo largo de los años (trabajó durante décadas en la alcaldía cercana), observando la vida en la calle, reflexionando, dejando que sus ensayos y libros fermenten mientras busca, como lo ha hecho la mayor parte de su vida, “dar forma a un sentido de lugar para los angelinos comunes”.

La otra es el artista David Hockney, originario del Reino Unido, que divide su tiempo entre Londres y Los Ángeles. Durante un tiempo, Hockney salía de su casa en la PCH al atardecer y, con la capota bajada de su Mercedes 350SL rojo caramelo, conducía hacia las colinas de Malibu, a todo volumen con el “Crepúsculo de los dioses” de Wagner (es algo sordo).

Claro, el ruido podría “asustar a los turistas”, pero ¿a quién le importa? En cuanto a sus vecinos, también son ricos: si no aprueban, se adaptan.

En parte, uno piensa (como el resto del mundo), “Típico angelino con privilegios”. En parte, si vives o alguna vez viviste en Los Ángeles, también sonríes en secreto celebrando.

Súbete tú mismo a esas colinas y contempla la gloria de la tierra, el agua, el aire y el fuego que las formaron. Huele la salvia, siente la brisa, deja que tus ojos recorran esas colinas doradas bañadas por el sol, contempla el resplandeciente Océano Pacífico.

Si tuvieras un Mercedes rojo caramelo, probablemente también bajarías la capota y subirías el volumen.

Como dice Waldie: “Todo trayecto en Los Ángeles debería tener una banda sonora”.